Der Anstoß zur Einführung eines Straßenbahnbetriebs in Ulm geht auf eine private Initiative eines Berliner Unternehmers zurück. Der Harmonium-Fabrikant Willhelm Emmer bat die Stadt Ulm Ende 1892 um eine Konzession zum Bau einer Straßenbahn zwischen den Bahnhöfen Ulm und Neu-Ulm, die entweder mit Pferdekraft, Dampf oder Elektrizität betrieben werden soll.

Die Stadtverwaltung prüfte mehrere Angebote, besichtigte andere Straßenbahnbetriebe und vergab schließlich im März 1894 den Auftrag zum Bau und Betrieb einer elektrischen Straßenbahn an die "Elektrizitäts-Actiengesellschaft, vorm. Schuckert & Co" aus Nürnberg (später Siemens-Schuckertwerke, Berlin).

Der Vertrag beinhaltete die Errichtung einer elektrischen Beleuchtungsanlage zusammen mit einer Straßenbahn für die Stadt.

Für die Bahngleise war eine Meterspur vorgesehen, die enge Radien erlaubte. Über eine Oberleitung in mind. 5,50 Meter Höhe sollten die zweiachsigen Triebwagen mit einem Fahrstrom von 550 Volt Gleichspannung versorgt werden (es war zuvor auch ein Akkumulatorenbetrieb in Diskussion). Offen war noch die Frage, ob die Stromabnahme über die bewährten aber störanfälligen Stangenstromabnehmer mit Kontaktrolle oder die modernen sog. Lyra-Bügel erfolgen sollte. Eine Sachverständigen-Kommission entschied sich dann, u.a. aus optischen Gründen, für die Rollenstomabnehmer.

Mit den Bauarbeiten für die Bahn wurde am 7.Oktober 1895 in der Olgastraße begonnen. Vorgesehen war eine Ringlinie vom Bahnhof über die Olgastraße, Frauenstraße und den Münsterplatz zurück zum Bahnhof, sowie eine Verbindungslinie vom Ulmer Bahnhof über die Ludwig-Wilhelm-Brücke (heute Herdbrücke) zum Neu-Ulmer Bahnhof.

Im August 1896 bestellte man bei der Kölner Waggonfabrik Herbrand die ersten acht Triebwagen, ein dreiviertel Jahr später, am 15.Mai 1897 konnte dann der Betrieb aufgenommen werden.

Der Betriebshof wurde am östlichen Ende der Olgastraße errichtet und mit einem 320 Meter langen Stichgleis an die Strecke angebunden.

Unmittelbar neben dem Straßenbahndepot stand ein Dampfkraftwerk, das ebenfalls von der Elektrizitäts-AG errichtet und schon am 1.Dezember 1895 in Betrieb genommen worden war. Es versorgte neben der Straßenbahn über ein 8 km langes unterirdisches Leitungsnetz auch 96 Häuser mit Strom.

Betrieben wurde die Bahn von einem eigens gegründeten Unternehmen, dem "Ulmer Straßenbahn- & Elektrizitätswerk der Elektrizitäts-Actiengesellschaft vormals Schuckert & Co."

Gefahren wurde anfangs in einem 8 Minuten Takt, der jedoch oftmals nicht eingehalten werden konnte. Auf dem Gleis stehende Fuhrwerke, während der Fahrt auf- und abspringende Fahrgäste und vom unterdimensionierten E-Werk ausgehende Stromausfälle bereiteten ständig Probleme.

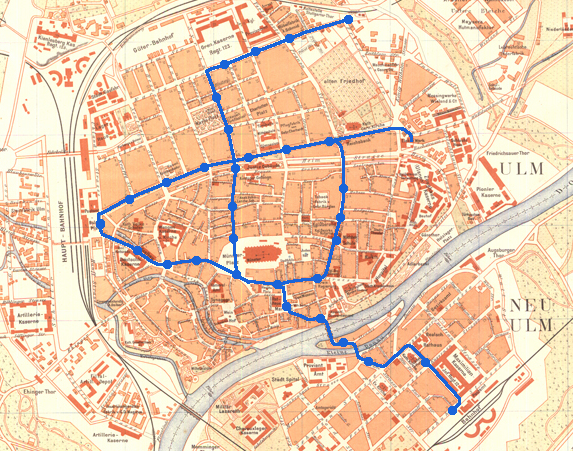

Streckennetz nach der Jahrhundertwende

Es stellte sich bald heraus, dass die Ulmer dieses Transportangebot kaum, und wenn, dann nur bei schlechtem Wetter zu würdigen wussten. Die Fahrgastzahlen entsprachen lange nicht den Erwartungen.

Trotzdem wurde schon bald nach der Betriebsaufnahme eine zweite Ausbaustufe mit einer Linie vom Münsterplatz durch die Platzgasse zum Stuttgarter Tor angegangen. Und das, obwohl selbst für die bestehende Strecke noch keine offizielle Konzession vorlag. Diese wurde erst am 29.Oktober 1897 erteilt.

Die "Continentale Gesellschaft für elektrische Unternehmen" an die die Ulmer Straßenbahn im April 1898 verkauft worden war, baute dann in den Jahren 1899/1900 diese dritte Linie, konnte die Ertragssituation aber immer noch nicht verbessern. Da half weder die Einführung des schaffnerlosen Betriebs (1901) noch eine mehrmalige Änderung der Linienführung.

Anzeige in der Elektrotechnischen Rundschau 1897/98

Anzeige in der Elektrotechnischen Rundschau 1897/98

Kurz nach der Jahrhundertwende begann die Stadt Ulm sich um die Eingemeindung der Nachbargemeinde Söflingen zu bemühen. Eine der Bedingungen der Söflinger war der Anschluß an das Ulmer Straßenbahnnetz. Die "Continentale", die eine auch von der Ulmer Bevölkerung befürwortete Verlängerung in die Friedrichsau präferierte, wollte diese Stecke aber nur gegen eine Ausfallgarantie errichten. Ein Passus im Vertrag von 1894 sah jedoch vor, dass, falls es bei einer geplanten Ausdehnung des Betriebs zu keiner Einigung kommt, die Stadt eine neue Linie selbst bauen und betreiben darf.

Stadt und Gesellschaft traten daher in Verhandlungen zu einer Betriebsübergabe und am 2.Februar 1905 wurde man sich über den Verkauf der Straßenbahn und des E-Werks an die Stadt einig. Die Stadtverwaltung konnte nun mit der Planung der Linie nach Söflingen beginnen und schloß in das Vorhaben auch gleich die Verlängerung der Strecke durch die Olgastraße bis in die Friedrichsau ein.

Mit dem Bau der Strecke nach Söflingen wurde im März 1906 begonnen. Um die Gleisanlangen des Ulmer Bahnhofs, die auch heute noch die damals neu entstehende Weststadt von der Kernstadt trennen, überqueren zu können, musste eine neue Brücke, die Zinglerbrücke, gebaut werden. Schon am 18.Oktober 1906 konnte die Linie nach Söflingen, vorläufig noch mit einer Endstation an der Christuskirche (Königstraße), in Betrieb genommen werden. Der Endausbau bis zum Söflinger Gemeindeplatz erfolgte ein Jahr später.

Am 10.September 1908 feierte man die Erweiterung des Streckennetzes durch die König-Wilhelm- und Karlstraße. Die Verlängerung in die Friedrichsau musste man aber aus Kostengründen und den immer noch unbefriedigenden Fahrgastzahlen noch zurückstellen. Diese Linie konnte erst am 2.Juli 1927 in Betrieb genommen werden. Dem Voraus ging eine lange Phase kriegs- und inflationsbedingter Stagnation, die zur zeitweisen Stilllegung mehrerer Streckenabschnitte geführt hat.

Ein Gemeinderatsbeschluß vom 6.Dezember 1926, der die Grundlage zum Bau der Friedrichsaustrecke und der Sanierung vieler, inzwischen arg verschlissener Trassenabschnitte bildete, beinhaltete auch den Bau eines neuen Betriebshofs an der Bleicher-Walk-Straße. Dieser wurde notwendig, weil das E-Werk in der Olgastraße nicht mehr den Anforderungen genügte und auch das Depot aus allen Nähten platze.

Der Umzug in die Weststadt ging im Sommer 1927 über die Bühne, gleichzeitig wurde begonnen die Oberleitung und die Fahrzeuge für die Verwendung von Lyra-Bügel umzurüsten.

Im Oktober 1927 wurde dann die Einführung eines 4-Linien-Konzeptes entschieden. Die Fahrzeuge bekamen eine Anzeige der Liniennummer und des Endziels, die Haltestellen in der Innenstadt erhielten beleuchtete Reklamesäulen mit Linienangaben und Richtungsanzeigern.

Die Verwaltung von E-Werk und Straßenbahnbetrieb wurde auf zwei selbstständige Direktionen aufgeteilt.

Linienplan zwischen den Weltkriegen

Im Januar 1928 beschließt der Gemeinderat die Verlängerung der Linie 4 bis zur Römerstraße. Die Linie 1 wurde aus der Beyerstraße in den Bismarckring verlegt.

Trotzt zunehmender Kritik und dem Wunsch aus der Bevölkerung, das Netz zu erweitern, blieb es bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs bei diesem Linienkonzept.

Zunehmende Probleme bei der Ersatzteilversorgung und Personalmangel durch zum Militärdienst eingezogene Betriebsangehörige zwangen dann in den Kriegsjahren zu Einschränkungen im Betrieb. Die Fahrgastzahlen verdoppelten sich in dieser Zeit jedoch. Man stellte daher trotz aller Widrigkeiten Überlegungen zur Einführung eines Obus-Betriebs an, diese konnten aber vor Kriegsende nicht mehr verwirklicht werden.

Durch Kriegseinwirkungen, hauptsächlich den Bombenangriffen Ende 1944 / Anfang 1945, wurden knapp 90% des Ulmer Straßenbahnnetzes zerstört. Von einst 42 Fahrzeugen (Trieb- und Beiwagen) blieb nur ein Zug unbeschädigt, sechs Trieb- und ein Beiwagen mussten verschrottet werden, sieben Trieb- und vier Beiwagen konnten nach Reparaturen schnell wieder einsatzfähig gemacht werden. Damit konnte der Betrieb auf dem am wenigsten beschädigten Streckenabschnitt zwischen dem Bismarckring und Söflingen schon am 9.Juli 1945 wieder aufgenommen werden.

Das noch brauchbare Gleis- und Oberleitungsmaterial der Linien 2 und 3, die eingestellt wurden, verwendete man für den Wiederaufbau der Linien 1 und 4, die ab Oktober 1945 wieder bedient werden konnten.

Die inzwischen aufgearbeiteten 13 Treib- und 7 Beiwagen waren ab da in elfenbein mit grünen Zierlinien, grüner Schrift und dem Ulmer Wappen an der Seite lackiert.

Ab 1949 konnte ein schon länger ins Auge gefasstes Projekt wieder aufgegriffen werden, der zweigleisige Ausbau der Strecken im Innenstadtbereich. Begonnen wurde damit auf einem Teilstück in der Zinglerstraße, es folgte ein Abschnitt zwischen Georgskirche und Zundeltor.

Im August 1955 baute man die Verlängerung vom Donaustadion in die Friedrichsau zweigleisig aus, dabei wurde das Gefängnis in der Talfinger Straße mit einem südlichen Gleis für die Hin- und einem nördlichen für die Rückfahrt umschlossen.

Abgeschlossen wurde die "Gleisverdoppelung" der Linie 1 im Juni 1956 mit dem Abschnitt Hauptbahnhof - Georgskirche. Die Strecke Kuhberg - Safranberg war schon vorher fertig gestellt geworden.

Was weitgehend noch fehlte waren jedoch Wendeschleifen an den Enden der Strecken. Das machte im Jahr 1958 eine Änderung der Linien erforderlich, als zum ersten Mal die von der Maschinenfabik Esslingen gelieferten →Großraumwagen GRW zum Einsatz kamen. Diese waren auf Einrichtungsbetrieb ausgelegt und konnten deshalb nur zwischen der Friedrichsau/Donauhalle, wo es schon eine Wendeschleife gab, und dem Kuhberg, wo eine Schleife 1957 errichtet worden war, als neue Linie 4 verkehren.

Die neuen Straßenbahnen brachten dann auch das neue Farbschema mit weißem Fensterband und gelber Bauchbinde in den Fahrzeugpark der Stadtwerke.

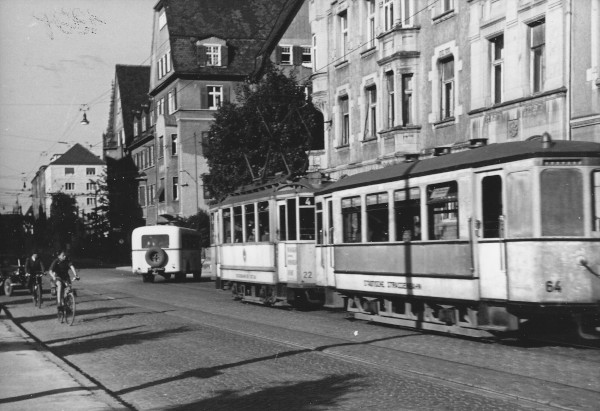

Linie 1 in den 1970er Jahren

Der Aufstieg des Automobils und ein (durch die örtlichen Hersteller Magirus und Kässbohrer intensiv geförderter) Sinneswandel hin zum Omnibus als Nahverkehrsmittel läuteten Mitte der 1960er Jahre den Abstieg der Straßenbahn ein.

Zum 1.Juni 1964 wurde das Teilstück Kuhberg - Schillerstraße der Linie 4 eingestellt, am 15.August des gleichen Jahres folgte die komplette Strecke.

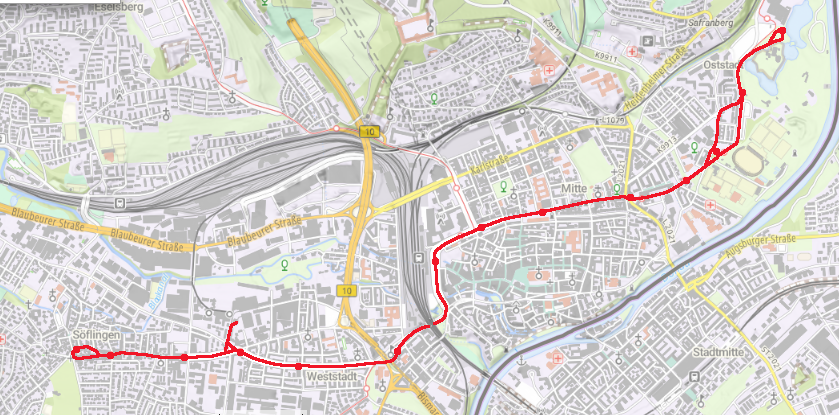

Übrig blieb eine knapp 6 Kilometer lange Rumpfstrecke zwischen Söflingen und der Friedrichsau, die Linie 1. Lange Zeit Deutschland kleinstes Straßenbahn-"Netz".

Mitte der 1960er Jahre machte sich das Alter der zur Verstärkung der GRW nötigen Fahrzeuge zunehmend negativ bemerkbar. Zuerst wurden 15 Beiwagen aus den Jahren 1927-1929 ausgemustert und durch gebrauchte Wagen der Stuttgarter Straßenbahnen SSB ersetzt (→Reihe 1300). Zwölf weitere Stuttgarter Beiwagen kamen 1976/77 nach Ulm (→Reihe 1500/1600) und wurden hier aufgearbeitet.

Auf Dauer war und blieb der Beiwagenbetrieb jedoch unwirtschaftlich. 1982 startete man daher einen Versuch mit drei bei den Reutlinger Straßenbahnen eingekauften Gelenkzügen, die eine wesentlich höhere Fahrgastkapazität hatten. Auch wenn die Fahrzeuge selbst wegen der in Ulm geringeren Fahrspannung leistungsmäßig nicht überzeugten waren die Ergebnisse der Tests doch positiv so daß man sich im Oktober 1985 entschloß zehn weitere, typgleiche →Gelenk-Triebwagen GT 4 gebraucht in Stuttgart zu kaufen.

Zusammen mit den etwas später angeschafften Schwesterfahrzeugen lösten sie die Großraum- und Beiwagen sukzessiv ab um im Jahr 2003 selbst durch die Multigelenktriebwagen des Typs →Siemens Combino ersetzt zu werden.

In der zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts hatte die Ulmer Straßenbahn immer einen schweren Stand. Ständig sich verbessernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen trugen dazu bei, dass dem Individualverkehr immer mehr Raum zugestanden werden musste. Man konnte und wollte sich nun in breiten Bevölkerungskreisen ein Auto leisten. Die intensive Nutzung des begrenzten städtischen Verkehrsraums durch Kraftfahrzeug und Bahn bremste letztere zunehmend aus und störte deren Betrieb.

In einem 1972 in Auftrag gegebenen Gutachten über die Zukunft des Ulmer Personennahverkehrs kamen hochrangige Wissenschaftler zu dem Schluß, dass ein gleichzeitiger Betrieb von Bussen und Bahnen unwirtschaftlich sei und dass die Ulmer Straßenbahn eingestellt werden sollte.

Bevor es im dafür geplanten Jahr 1978 aber so weit kommen sollte fasste der Gemeinderat den Entschluß, sich erst dann von der Straßenbahn zu verabschieden, wenn größere Investitionen anstehen. Getragen wurde diese Entscheidung durch breite Unterstützung aus weiten Teilen der Bevölkerung. Das hinderte jedoch die Fraktion der Straßenbahngegner, die sich vornehmlich aus der Automobil- und Busindustrie nahe stehenden Kreisen zusammensetzte, nicht daran, regelmäßig Stimmung gegen den Schienennahverkehr zu machen.

Im Zusammenhang mit den von der Bevölkerung 1990 abgelehnten Bau eines Tunnels unter der Neuen Straße wurde auch eine Machbarkeitsstudie zum Ausbau der Ulmer Straßenbahn erstellt. Diese ergab für ein fünf Linien umfassendes neues Stadtbahnnetz einen überragend guten Kosten-/Nutzen-Faktor. Gegenüber der Straßenbahn sollte sich die Stadtbahn dadurch unterscheiden, daß sie auf einer vom Autoverkehr weitgehend freigehaltener Trasse verkehrt und ihr an Kreuzungspunkten Vorrang gewährt wird.

Für einen Stadtbahnverkehr wäre jedoch die Umspurung der Straßenbahn auf Normalspur und ein komplett neuer Fahrzeugpark notwendig geworden.

Solch ein großer Umbau hätte nur in mehreren Zwischenstufen realisiert werden können. Dazu wurde von Prof. Gerhard Heimerl, den man auch als geistigen Vater des Bahnprojekts Stuttgart 21 kennt, 1995 ein Konzept vorgelegt. Die von der Stadt eingereichten Förderanträge, ohne die das Projekt nicht zu finanzieren gewesen wäre, wurden jedoch durch die CDU-geführten Verkehrsministerien in Stuttgart und (noch) in Bonn nur zögerlich und mit zusätzlichen Auflagen bearbeitet.

Als ein Baustein aus diesem neuen Verkehrskonzept konnte im März 1996 zumindest der Um- und Neubau des Betriebshofs auf dem ehemaligen Kässbohrer-Areal in Betrieb genommen werden.

Nachdem alle Prüfungen und Bewertungen abgeschlossen waren ließ man 1999 die Bürger über das Vorhaben entscheiden. Mit einer knappen Mehrheit setzten sich die Gegner des Plans durch. Ausschlag gebend war, dass die Bewohner der Teilorte und der vom Stadtkern etwas entfernter liegenden Stadteile keinen Vorteil für sich sahen und deshalb den hohen Ausgaben nicht zustimmen wollten.

Überzeugt von einer Zukunft des Verkehrsmittels Straßenbahn entschied sich der Gemeinderat, Teile des Kozeptes dennoch umzusetzen. Gleich im Jahr nach dem gescheiterten Bürgerentscheid wurde deshalb der Beschluß gefasst, die Linie 1 von der Donauhalle nach Böfingen zu verlängern. Begünstigt wurde die Erweiterung durch die Tatsache, dass seit der Erschließung des Wohngebiets Böfingen Ende der 1950er Jahre eine Straßenbahntrasse entlang er Böfinger Steige freigehalten worden war. Der Streckenteil ging dann im März 2009 in Betrieb.

Mit dem nun doch beschlossenen lägerfristigen Betrieb und dem schrittweisen Ausbau der Ulmer Straßenbahn sollten auch neue Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Im Jahr 2000 wurden deshalb bei Siemens in Krefeld-Uerdingen acht 5-teilige Niederflurtriebwagen des Typs →Combino NGT 6 UL bestellt, die nicht nur wegen ihres neuen Farb- und Designkonzeptes sehr positiv von den Fahrgästen aufgenommen wurden.

Eine Prüfung nach standardisierten Bewertungskriterien ergab im Jahr 2011, dass sich für den weiteren Ausbau des Ulmer Straßenbahnnetzes ein positiver Kosten-/Nutzen-Faktor ergeben würde. Man beschloß daher den Bau weiterer Teilstrecken auf den Kuhberg und den Oberen Eselberg. Für diese neue Linie 2 wurde eine neue Brücke unterhalb des Kienlesbergs notwendig, die wegen ihrer (während des Baus nicht immer ganz problemlosen) Stützkonstruktion und ihres Lichtkonzeptes ein architektonisches Highlight darstellt.

Für die neuen Strecken waren zusätzliche Fahrzeuge nötig. Man entschied sich im Sinne eines einheitlichen Wagenparks wieder für die Firma Siemens, nun für das Nachfolgemodell →Avenio M NGT 6 UL.

Wieder waren die ab 2018 gelieferten Triebwagen 5-teilig. Die Straßenbahnen in Ulm werden aber inzwischen so gut von den Bürgern angenommen, dass selbst bei einem morgendlichen 5-Minuten-Takt die Fahrzeuge oft überfüllt sind. Die SWU-Verkehrsbetriebe stellten daher im Sommer 2024 einen Förderantrag zur Verlängerung der Avenios um zwei Module und die Beschaffung von sechs weiteren Fahrzeugen.

Die Lieferung der neuen Straßenbahnen, für die teilweise die Haltestellen umgebaut werden müssen, ist für 2028 vorgesehen.